Introduction

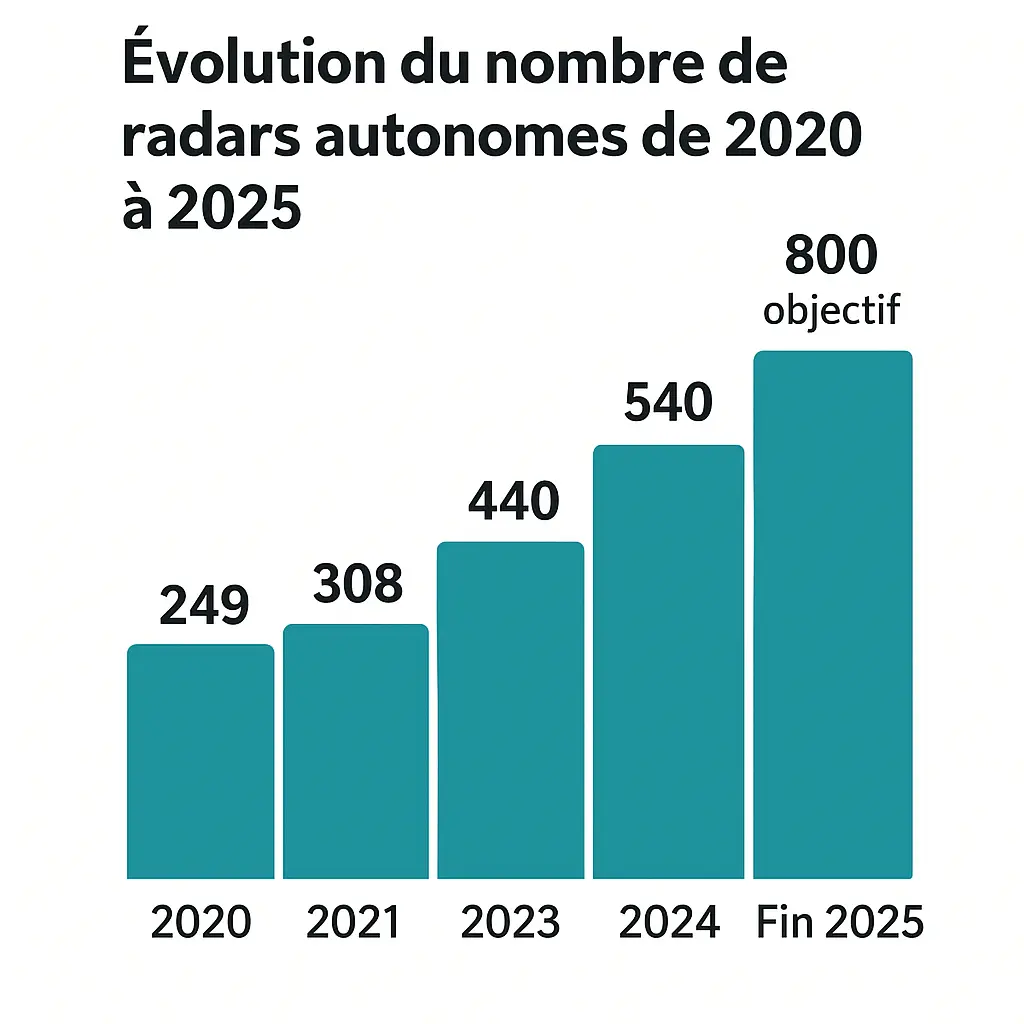

Vous roulez tranquillement sur l’autoroute quand soudain, flash ! Un radar autonome de chantier vient de vous surprendre dans une zone de travaux. Ces petits boîtiers discrets, aussi appelés équipements de terrain de chantier (ETC), sont devenus les nouveaux gardiens de la sécurité routière française. Avec plus de 500 unités déployées en 2024 et un objectif de 600 d’ici fin 2025, ces radars mobiles révolutionnent la surveillance des zones de travaux. Mais comment fonctionnent-ils exactement ? Pourquoi flashent-ils autant ? Et surtout, que faire si vous recevez une contravention ?

Résumé de l’article

| Section | Contenu clé |

|---|---|

| Définition | Radar mobile utilisant la technologie lidar 2D pour surveiller la vitesse en zone de travaux |

| Chiffres 2024 | ~500 radars en service, 20 000 flashs/an/radar, objectif 600 unités fin 2025 |

| Réglementation | Installation normée, panneaux obligatoires, déplacement toutes les 3 semaines |

| Contestation | Procédures de recours, documentation nécessaire, délais à respecter |

Qu’est-ce qu’un radar autonome chantier ?

La technologie derrière l’équipement

Un radar autonome de chantier, c’est un peu comme un détective high-tech en planque. Contrairement aux radars fixes qui trônent fièrement sur leurs mâts, ces dispositifs discrets se fondent dans le décor des zones de travaux. Alimentés par batterie et équipés de la technologie lidar 2D, ils peuvent fonctionner en totale autonomie pendant plusieurs semaines.

Leur taille ? Celle d’une grosse valise, facilement transportable et installable. Leur mission ? Surveiller votre vitesse dans les zones où les ouvriers risquent leur vie chaque jour. Le principe est simple : des faisceaux laser invisibles balayent la chaussée, mesurent la vitesse des véhicules et déclenchent automatiquement la prise de vue en cas d’infraction.

L’évolution terminologique qui prête à confusion

Vous avez peut-être entendu parler de « radar chantier », « radar de chantier » ou encore « radar autonome ». Pas de panique, on parle bien du même équipement ! L’administration française a simplement fait évoluer la terminologie pour mieux refléter leur capacité d’autonomie et leur mobilité.

Ces radars sont particulièrement redoutables dans les zones où la vitesse est temporairement réduite : de 130 km/h à 90 km/h sur autoroute, ou de 90 km/h à 70 km/h sur route nationale. Un changement de limitation que beaucoup d’automobilistes ratent, créant ce fameux effet « piège » tant redouté.

Chiffres clés et efficacité des radars autonomes

Des statistiques qui donnent le vertige

Les chiffres parlent d’eux-mêmes et ils sont… impressionnants ! Avec environ 20 000 flashs par an et par radar, ces équipements pulvérisent littéralement les records de leurs cousins fixes. Pour vous donner une idée, un radar fixe classique flashe en moyenne 5 000 à 8 000 fois par an. Autant dire que les radars autonomes ont trouvé leur public !

Cette efficacité redoutable s’explique par plusieurs facteurs :

- Leur discrétion qui prend les conducteurs au dépourvu

- Leur mobilité qui empêche l’effet d’accoutumance

- Leur positionnement stratégique dans les zones de changement de vitesse

| Type de radar | Flashs/an (moyenne) | Efficacité |

|---|---|---|

| Radar fixe | 5 000 – 8 000 | Modérée |

| Radar mobile classique | 3 000 – 6 000 | Variable |

| Radar autonome chantier | **20 000** | **Très élevée** |

Un impact réel sur la sécurité routière

Au-delà des chiffres de flashs qui font grincer des dents, ces radars ont un impact mesurable sur la sécurité. Les statistiques de la Sécurité Routière montrent une baisse significative des accidents dans les zones équipées de radars autonomes. En moyenne, on observe une réduction de 15 à 20% des accidents corporels dans les zones de travaux surveillées.

Cette efficacité justifie l’objectif gouvernemental ambitieux : passer de 500 radars en 2024 à 600 unités d’ici fin 2025. Un déploiement qui s’accélère, notamment sur les axes les plus accidentogènes.

Installation, réglementation et maintenance

Une procédure d’installation très encadrée

L’installation d’un radar autonome n’est pas laissée au hasard. Chaque déploiement suit une procédure normée stricte qui garantit à la fois l’efficacité du dispositif et la légalité des contraventions qu’il génère.

Les étapes obligatoires :

- Signalisation préalable : des panneaux d’annonce doivent être installés en amont

- Positionnement réglementaire : respect des distances minimales par rapport aux limitations de vitesse

- Documentation administrative : chaque installation fait l’objet d’un arrêté préfectoral

- Calibrage technique : vérification de la précision des mesures avant mise en service

La danse des trois semaines

Voici l’une des particularités les plus méconnues de ces radars : ils ne peuvent pas rester éternellement au même endroit. La réglementation impose un déplacement maximum toutes les trois semaines, histoire d’éviter l’effet d’accoutumance et de maintenir l’efficacité dissuasive.

Cette contrainte logistique explique en partie pourquoi vous pouvez parfois croiser un radar autonome sur « votre » trajet habituel, puis ne plus le revoir pendant des mois. Il est probablement en train de faire des siennes ailleurs !

Les défis de la maintenance

Maintenir un parc de radars autonomes, c’est un véritable casse-tête logistique. Ces équipements font face à plusieurs défis :

Le vandalisme reste un fléau majeur. Malgré leur discrétion, ces radars sont régulièrement vandalisés, nécessitant des réparations coûteuses et des remplacements fréquents.

L’autonomie énergétique impose des cycles de maintenance rigoureux. Les batteries doivent être rechargées ou remplacées régulièrement, et les conditions météorologiques peuvent affecter leur durée de vie.

La maintenance préventive inclut également la vérification de la calibration, le nettoyage des optiques et la mise à jour des logiciels embarqués.

Amendes et contestation : vos droits face aux flashs

Le barème des sanctions en zone de travaux

Recevoir une contravention d’un radar autonome, c’est souvent plus douloureux qu’un flash classique. Pourquoi ? Parce que les tolérances appliquées sont souvent plus strictes en zone de travaux, et les automobilistes sont fréquemment pris au dépourvu par les changements de limitation.

Barème des amendes pour excès de vitesse en zone de travaux :

- Moins de 20 km/h au-dessus : 68€ et 1 point

- Entre 20 et 30 km/h : 135€ et 2 points

- Entre 30 et 40 km/h : 135€ et 3 points

- Entre 40 et 50 km/h : 135€ et 4 points

- Plus de 50 km/h : 1500€, 6 points et suspension de permis

Guide pratique pour contester efficacement

Contester un PV de radar autonome, c’est possible, mais ça demande de la méthode et de la documentation. Voici votre plan d’action en cas de désaccord :

Étape 1 : Analyser votre situation Vous avez 45 jours à partir de la réception de l’avis de contravention pour agir. Examinez attentivement :

- La date et l’heure de l’infraction

- Le lieu exact (êtes-vous sûr d’y être passé ?)

- La vitesse retenue et la limitation applicable

- La qualité de la photo (plaque lisible ?)

Étape 2 : Rassembler les preuves Pour maximiser vos chances, constituez un dossier solide :

- Photos du lieu au moment de votre passage (si possible)

- Témoignages de passagers

- Justificatifs de votre emploi du temps

- Relevés GPS ou données de navigation

Étape 3 : Rédiger votre contestation Votre courrier doit être précis, factuel et argumenté. Évitez l’émotionnel et concentrez-vous sur les faits techniques ou administratifs. Les motifs de contestation les plus recevables concernent :

- L’absence de signalisation réglementaire

- Un défaut de calibrage du radar

- Une erreur d’identification du véhicule

- Un vice de procédure dans l’installation

Les pièges à éviter lors de la contestation

Attention aux délais ! Une fois que vous contestez, vous ne pouvez plus payer l’amende minorée. Si votre contestation est rejetée, vous devrez payer le montant majoré.

Évitez les arguments fantaisistes comme « je ne l’ai pas vu » ou « il n’y avait pas de travaux ». Ces motifs ne sont pas recevables juridiquement.

Ne négligez pas la consignation : dans certains cas, vous devrez verser une consignation équivalente au montant de l’amende lors de votre contestation.

Questions fréquemment posées (FAQ)

Qu’est-ce qu’un radar chantier exactement ?

Un radar de chantier (ou radar autonome) est un équipement mobile de contrôle de vitesse utilisant la technologie lidar. Il surveille temporairement les zones de travaux pour protéger les ouvriers et maintenir la fluidité du trafic.

Quelle est l’autonomie d’un radar autonome ?

Un radar autonome peut fonctionner entre 3 et 6 semaines sans intervention, selon les conditions météorologiques et la fréquence des flashs. Ses batteries sont dimensionnées pour cette durée d’utilisation.

Comment sont choisis les emplacements des radars ?

Les emplacements sont sélectionnés selon plusieurs critères : dangerosité de la zone, historique d’accidents, volume de trafic, et présence effective de travaux. Chaque installation fait l’objet d’un arrêté préfectoral spécifique.

Quel est le périmètre d’action d’un radar autonome ?

La portée de détection varie entre 100 et 150 mètres selon le modèle et les conditions. Le radar peut contrôler plusieurs voies simultanément et dans les deux sens de circulation.

Les radars autonomes fonctionnent-ils la nuit ?

Oui, ces radars fonctionnent 24h/24 et 7j/7. Leur technologie lidar ne dépend pas de la luminosité, contrairement aux radars photographiques classiques qui peuvent être affectés par les conditions nocturnes.

Peut-on savoir où sont installés les radars autonomes ?

Contrairement aux radars fixes, l’emplacement des radars autonomes n’est pas communiqué publiquement. Cette discrétion fait partie de leur stratégie dissuasive, même si des panneaux d’annonce doivent être installés en amont.

L’avenir des radars autonomes : vers une généralisation ?

Une technologie en constante évolution

Les radars autonomes de nouvelle génération intègrent des fonctionnalités toujours plus sophistiquées. Les modèles récents peuvent désormais :

- Détecter plusieurs infractions simultanément (vitesse, franchissement de ligne, distance de sécurité)

- S’adapter automatiquement aux conditions de circulation

- Communiquer en temps réel avec les centres de supervision

- Résister mieux au vandalisme grâce à des coques renforcées

L’impact sur les comportements routiers

Au-delà de leur fonction répressive, ces radars modifient durablement les comportements. Les études montrent que leur simple présence, même temporaire, influence la conduite des automobilistes sur plusieurs kilomètres avant et après leur position.

Cette modification comportementale pose néanmoins des questions sur l’équilibre entre sécurité et acceptabilité sociale. Le défi pour les autorités est de maintenir l’efficacité tout en préservant l’adhésion des usagers.

Conclusion

Les radars autonomes de chantier représentent une révolution silencieuse de la sécurité routière française. Avec leurs 20 000 flashs annuels par unité et leur impact mesurable sur la réduction des accidents, ils s’imposent comme des outils incontournables de la prévention routière moderne.

Certes, ils peuvent parfois sembler impitoyables, notamment dans les zones où les changements de limitation surprennent les conducteurs. Mais leur mission première reste la protection des ouvriers et la sécurisation des zones de travaux, ces lieux où chaque année des vies sont perdues.

Face à ces équipements, la meilleure stratégie reste la vigilance et l’adaptation. Ralentissez systématiquement en approche des zones de travaux, respectez la signalisation temporaire, et gardez à l’esprit que derrière chaque radar autonome se cache une volonté de préserver des vies humaines.